――アイテック阪急阪神

コスト最適化、資産価値向上を支援

持続可能な「スマートビル」構想

【試し読み】

阪急阪神東宝グループのアイテック阪急阪神は、持続可能な都市づくりを支える「スマートビル」の普及に取り組む企業。ICTを活用してビルの快適性を向上させ、効率的な運用を実現する「スマートビル化」を推進している。

スマートビルは、人手不足や環境対応といった現場の課題を解決する方法として期待が高まっている。ICTを活用した各システムを提供する同社に、代表的なサービスとスマートビル普及に向けた意気込みを聞いた。

属人的管理、いよいよ限界

迫られるビルのスマート化

アイテック阪急阪神は、ビル設備やICTシステムの設計・構築・運用を専門とするシステムインテグレーター。ビル管理・運営の効率化と価値向上を実現する「スマートビル化」に取り組んでいる。

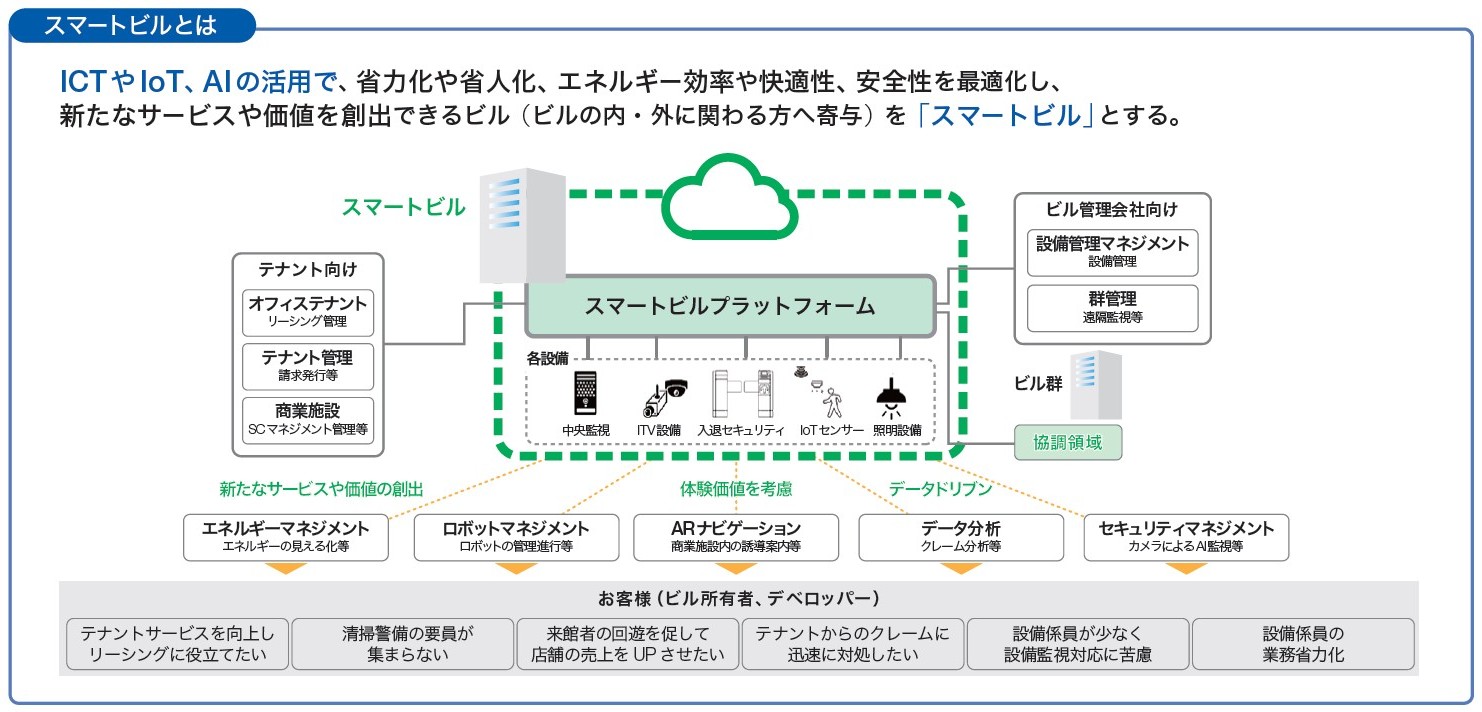

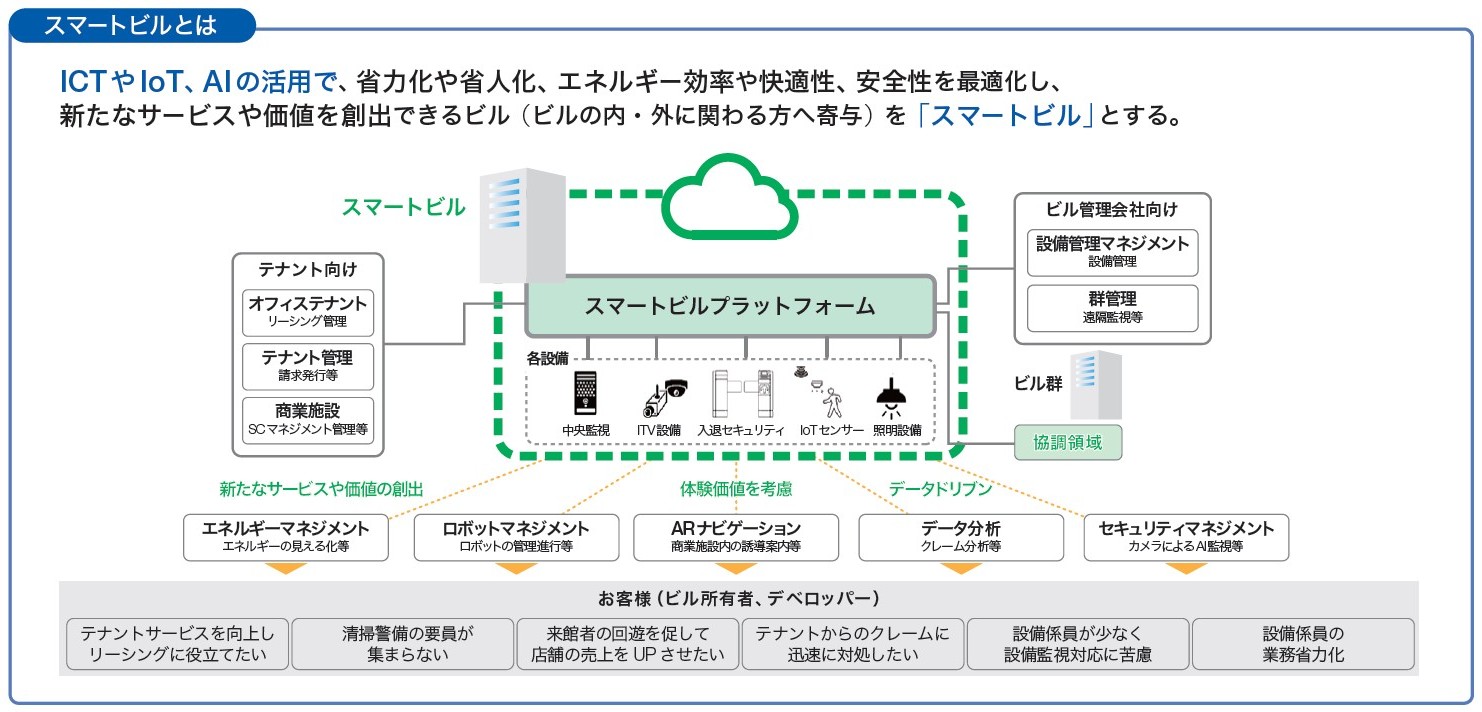

スマートビル化とは、ICTを活用して電気・空調・防災・セキュリティなどの設備を統合し、IoTやAIによるデータ活用で運用やエネルギー効率を最適化する仕組み。これにより、利便性・快適性向上、セキュリティ強化、運営コスト抑制、ESG対応、建物長寿命化、そしてテナント満足度向上を実現。結果として、資産価値の維持・向上を目指すオーナーにとって大きなメリットとなる。

なお同社では、スマートビルを「すべてのステークホルダーが効率的かつ快適に利用できる持続可能な建物と考えている」(都市創造事業本部の山﨑福太郎氏)。

ビル設備管理の効率的な運用は、これまで熟練担当者の経験や勘に頼る場面が多く、属人的でアナログな運用に留まっていた。しかし、慢性的な人材不足でノウハウ継承が難しくなる中、BCP対応や環境負荷低減への社会的要請が高まり、従来の体制は限界を迎えつつある。これらの課題を踏まえ、アイテック阪急阪神は「スマートビルディング共創機構」に参画し、スマートビルの普及を進めている。スマートビルが当たり前の社会を目指すとともに、グループの商業施設やオフィスビルのスマートビル化にも取り組んできた。「阪急阪神東宝グループでは、建物単体の効率的な管理・運営を支援するとともに、複数棟をまとめた沿線一帯の面的な管理と運営の最適化を見据えたシステム統合を提案している」(山﨑氏)。

システムの一括クラウド化で

管理業務の非効率から脱却

アイテック阪急阪神は、阪急阪神東宝グループを通じて得た知見と、運営現場で培った実践的なノウハウを融合し、運営者やテナントの視点に立った実効性の高い仕組みを提供している。

代表的なサービスは2つある。

1つ目は、クラウド型ビル中央監視システム「OCTBAS-NEXT」である。

特長は、高価なシステムサーバーをクラウド化することで、更新費用を抑制・平準化し、突発的な障害対応コストも削減する点。これにより、ビルのライフサイクルコスト低減を実現するとともに、災害時のBCP対策にも貢献。モデルケースの試算では、「15年のライフサイクルにおいて10~20%のコスト削減ができる」(山﨑氏)。

また、クラウドにデータを蓄積・活用する仕組みは、スマートビルのコンセプトとも高い親和性を持つ。

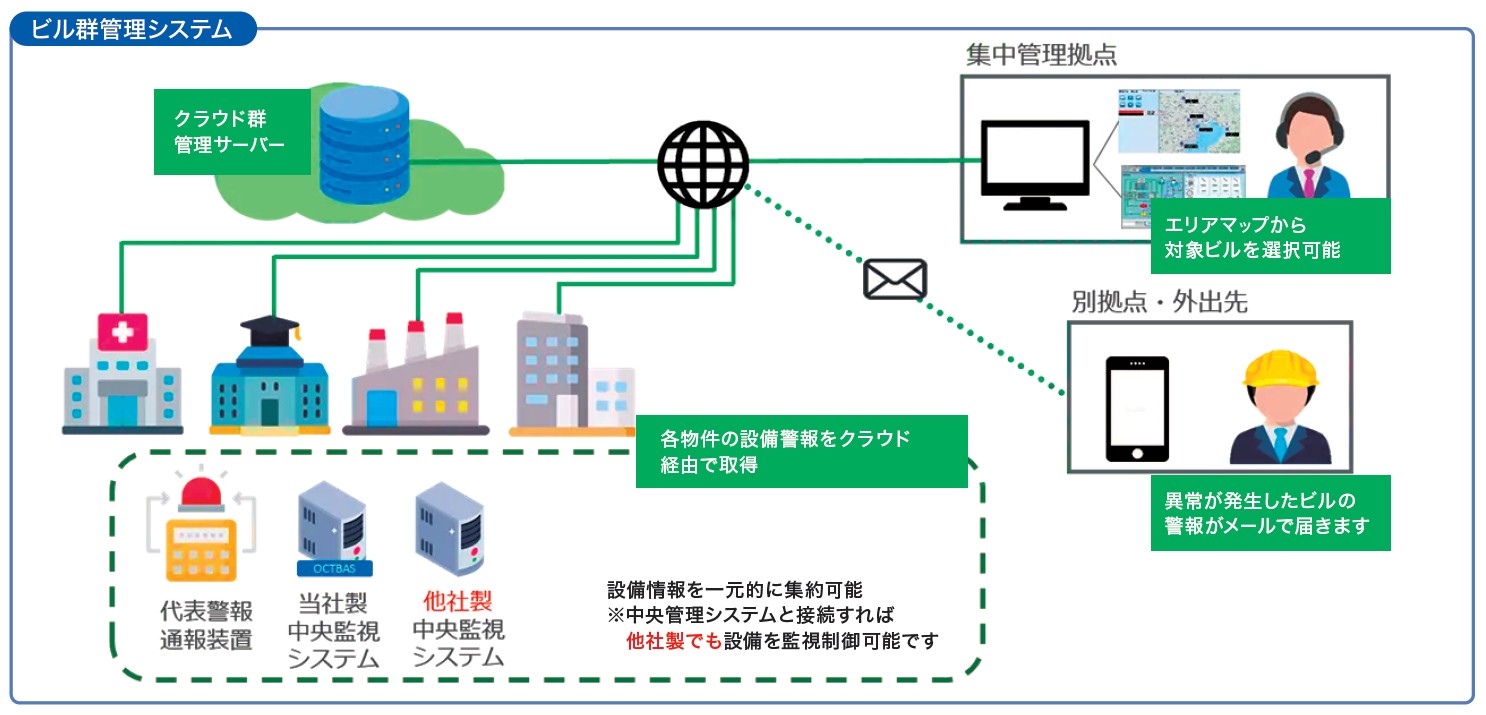

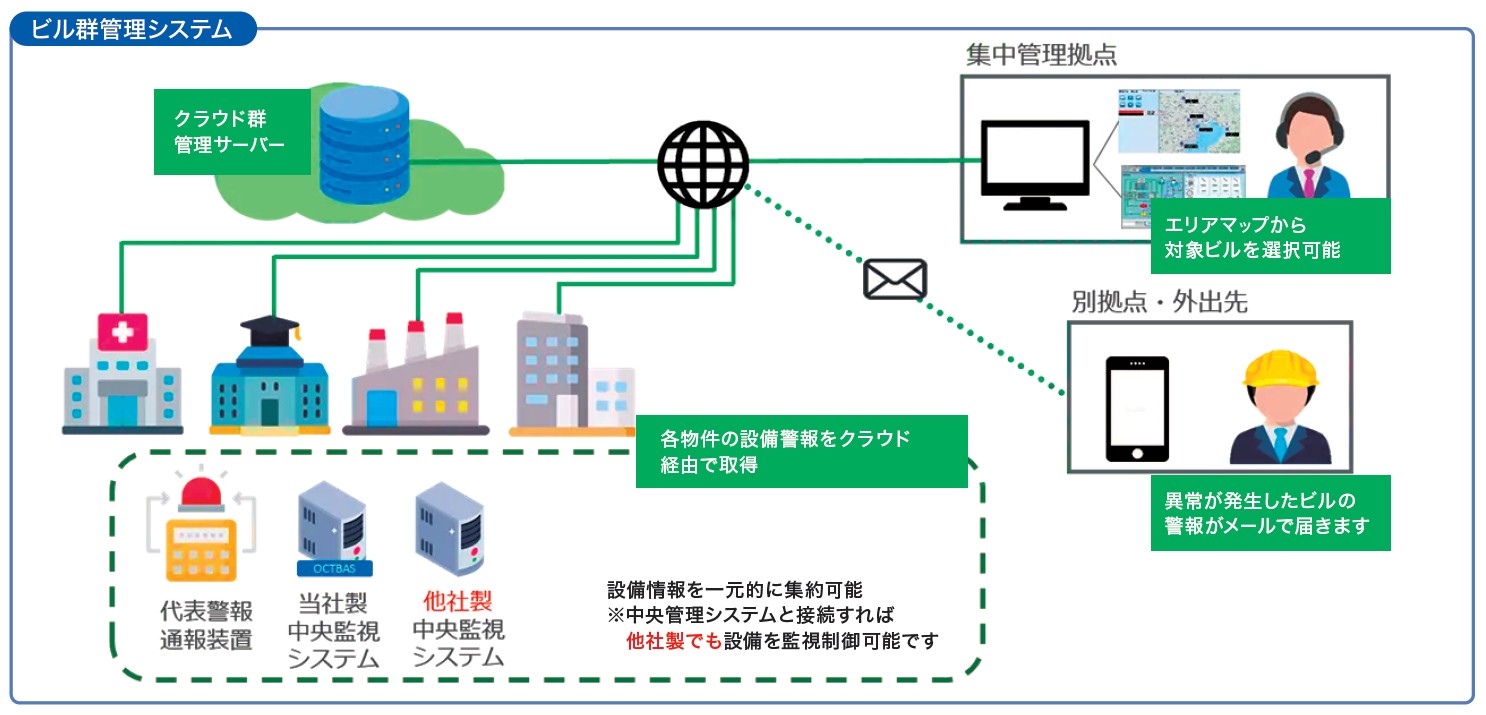

2つ目は、複数棟を束ねて管理できるビル群管理システム「i-BuilMo(アイビルモ)」だ。複数ビルに点在する、メーカーの異なる中央監視システムや設備監視盤の情報を一元化し、最大500棟までの建物を集中管理することが可能。資産維持・運営の効率化を重視する、広域に複数棟を保有するオーナーや不動産ファンドに最適なサービスである。

同社のサービスは、阪急阪神東宝グループ内で実績を有している。代表的な導入施設としては、大阪・梅田エリアの大型複合ビル「大阪梅田ツインタワーズ・サウス」(2022年竣工)や「ハービスOSAKA」(1997年竣工)、「ハービスENT」(2004年竣工)が挙げられる。

ハービスOSAKAおよびハービスENTでは、業界でも早い段階で中央監視システムのクラウド化を実現。大阪梅田ツインタワーズ・サウスでは、中央監視システムに加え、ビル統合ネットワークの構築を推進した。これは、近年スマートビルを目指す建物において不可欠とされる、建物全体の通信環境を最適化する仕組みである。さらに、ビル群管理システムは鉄道沿線物件の管理にも活用されており、限られた人員でも高精度な運営を可能にしている。現在では外部オーナー物件からの引き合いも増加しており、今後さらなる導入を広げていく考えだ。

建物を“アップデート”する

ビルプラットフォーム構想

アイテック阪急阪神は現在、スマートビル化の推進に向けて、既存の枠にとらわれない新たなビルプラットフォーム構想を進めている。複数のビルを横断して設備や運用データを活用することで、単一ビルの運用最適化にとどまらず、ビル群全体での効率化と価値向上を目指している。「ITの力で、ヒトと建物が共に成長(アップデート)し続ける社会にしたい」(都市創造事業本部の砂田泰志氏)。

プラットフォームの実装では、建物の管理担当(BM)だけでなく、施設利用者である来館者やテナントにメリットをもたらす機能も盛り込む予定だ。「例えば照明や空調、エレベーターをスマートフォンで制御したり、ロボットがコーヒーを運んだりなど“体験”を拡張する仕組みを構想中」(砂田氏)。2028年に、サービス提供を開始する予定だ。

今後同社では、グループで鉄道や沿線の不動産を通して都市インフラの構築に携わってきた経験と、MSI(マスターシステムインテグレーター)としての支援ノウハウを活かし、BM・PMの業務効率化およびオーナーが重視する資産価値向上の双方を実現したい方針である。

「現在は建物ごとにシステムから様々なデータを可視化し、蓄積している段階。次のステップでは、それを付加価値として有効活用する必要がある。今後は賃料水準や立地だけでなく、建物の持続可能性が不動産の評価軸に加わるとみている。提供する各サービスを活かし、短期的にはスマートビルの標準化モデルを構築すること。長期的にはステークホルダーそれぞれに価値を還元するビルの在り方を支えることに貢献していきたい」と、山﨑・砂田両氏は意気込みを語った。