──その概念整理および成立要件と最近の動向

原田宗彦[学校法人浪商学園理事・大阪体育大学学事顧問]

アクティブシティ

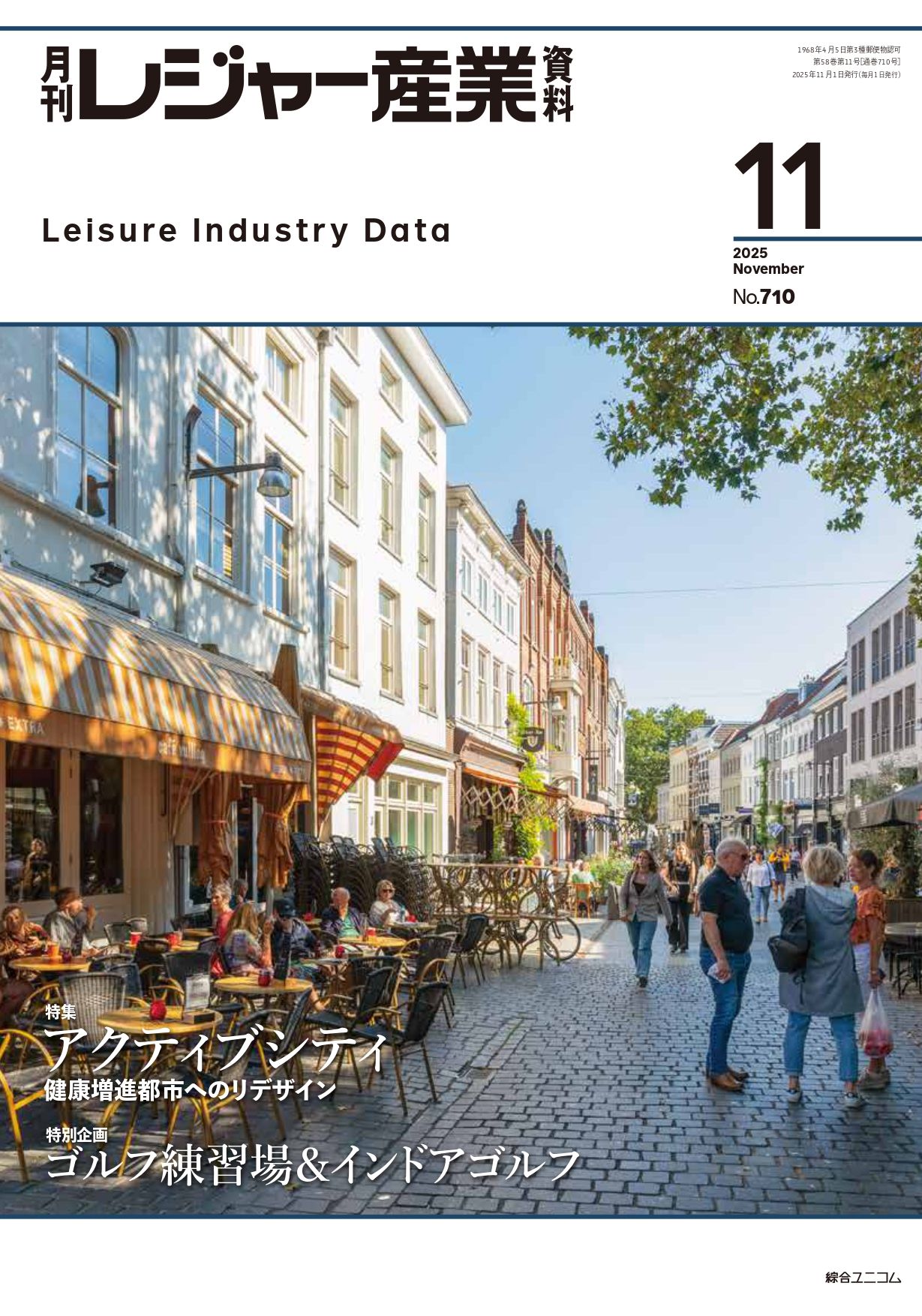

暮らしているだけで健康になれるまちづくり

OVERVIEW

アクティブシティの概念

<中略>

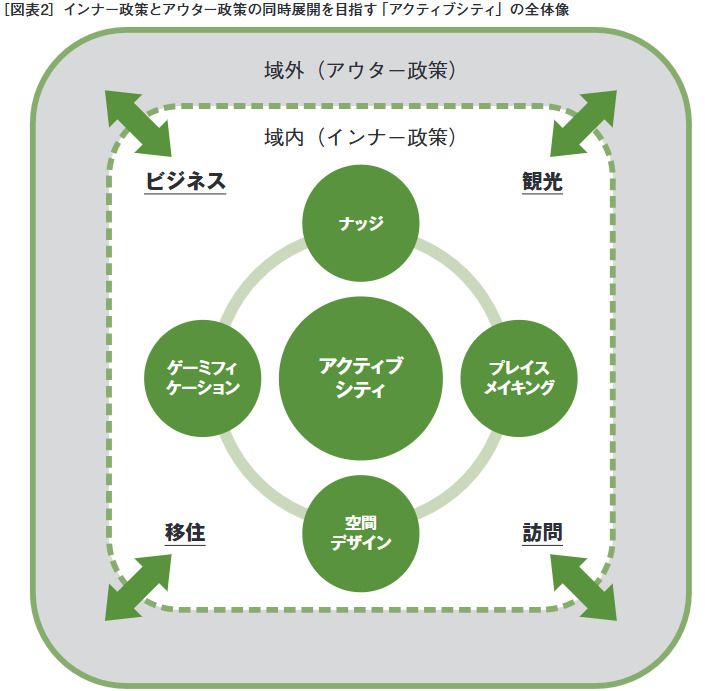

・・・アクティブシティとは、アクティブなライフスタイルが実践できる条件が整った都市(まち)のことであるが、それは歩道や自転車道の整備といった物理的な環境整備で完結するものではない。まちに住む人が幸福で、人生にポジティブな感情を抱き、健康的な行動が自然と誘発されるといった条件が必要である。図表2は、そのようなアクティブシティの全体像を具体的に示したものである。重要なポイントは、関係人口や交流人口の増加に配慮した「アウター政策」と、住民のアクティブライフを促進するための「インナー政策」であり、両者が不即不離の関係にあることである。アクティブライフで培われた住民の内なる幸福が、外に向けた「まちの魅力」や「ホスピタリティ」へと転化し、それらが吸引力となって外からの人の移動を促進するのである。

⑴インナー政策

図表2の内側に示したインナー戦略では、健康な日常生活を誘発するために必要な仕組みづくりに求められる「ナッジ」「ゲーミフィケーション」「プレイスメイキング」「空間デザイン」という4つのエレメントを示した。これらは、住民の行動変容を促す「仕掛け」(スキーム)であり、「不健康になりにくい環境」を構築するための具体的な方策である。以下で、これらをもう少し詳しく説明しよう。

①ナッジ

最初のナッジは、ノーベル経済学賞を受賞したリチャード・セイラー博士が提唱した、「ちょっとしたきっかけで相手により良い選択を促す」ための行動経済学の理論である。「ひじで軽く突く」や「そっと後押しする」という意味をもつナッジは、経済的な報酬や罰則といった外発的な手段ではなく、人が意思決定する際の環境をデザインすることで、内発的・自発的な行動変容が起きることを期待する理論である。アクティブシティにおけるナッジは、「身体活動を誘うまちの仕掛け」を意味する。健康になるために必要な「望ましい行動」や「正しい選択」を、強制ではなく自発的に選択できるような「小さなきっかけづくり」が随所にあれば、住む人が自然と正しい行動に誘導されることが期待される。たとえば、階段に標示されたカロリー表示(ここまで登れば○○キロカロリーを消費)などがひとつの例である。

②ゲーミフィケーション

第2の要素は「ゲーミフィケーション」である。アクティブな日常生活を実現するためには、街角で定期的に「楽しいイベント」や「魅力的なアクティビティ」が展開されることが重要である。これらは域内外から人々を呼び込み、地域を盛り上げる観光コンテンツとしての役割も果たす。同時に、住民にとっても来訪者にとっても、アクティブライフを始める〈きっかけ〉となるのがゲーミフィケーションである。その具体例として、プロスポーツの試合や都市型マラソン大会はもちろん、歩数や移動距離に応じてポイントやデジタルバッジを獲得できる「まち歩きアプリ」や、街全体を舞台とした「スタンプラリー」などが挙げられる。これらは日常の移動をゲーム感覚の挑戦へと変え、楽しみながら継続的な参加を促す仕組みとして機能する。

③プレイスメイキング

第3の要素は「プレイスメイキング」である。まちには多くの「自由空間」が存在するが、それは単なる空きスペースに過ぎない。プレイスメイキングの目的は、その空間に「楽しいコト」をデザインし、価値ある場所へと転換することである。つまり、何もなかったスペースを、人々が集い、交流し、活動する「自遊空間=プレイス」へと変えることを目指す。

具体例として、駅前広場に屋外カフェやマーケットを一時的に設けることで人の流れとにぎわいを生み出した事例や、公園の一角にスポーツ用具や遊具を常設し、誰もが気軽に身体を動かせる場とした試みなどがある。また、壁面をキャンバスに見立てたアートイベントや、音楽ライブ・ダンスパフォーマンスの開催によって、単なる空間が文化やエンターテインメントの舞台へと変化することもある。プレイスメイキングは、まちの潜在的な空間資源を「場」へと再構築し、地域に新たな価値を生み出すとともに、人々の生活の質を高める取組みである。・・・<続きは本誌にて>