── むすびす[東京都江戸川区]

業界初の動画配信モデル創出

開始2年で総再生回数5億回超

[特集]SNS導入・運用術|ケーススタディ

東京都江戸川区に本社を構えるむすびす㈱(社長中川貴之氏)は、Webマーケティングを強みとする専門葬儀社だ。2023年からは新たなWeb戦略として、葬儀風景を撮影・編集したショート動画「ヒトモノガタリ」を、YouTubeやInstagram、TikTokで配信。「家族愛」をテーマに遺族の想いや表情を切り取った映像は、総再生回数5億回以上と大きな反響を呼んでいるだけでなく、SNS経由の顧客は他経路より平均単価が高いという。

ヒトモノガタリの発案者であり、SNSの運用を担当する管理本部 広報・PR課の古賀瑞菜氏に、立ち上げの背景や制作体制、得られた成果と今後の展望について話を聞いた。なお、本誌連載「100人いれば100通りの葬儀 ヒトモノガタリ」では実際に配信された動画の背景を紹介している。合わせて参照されたい。

明確な葬儀ニーズをもたない層に

葬儀の様子をショート動画で配信開始

むすびすは2002年の設立。本社と会館一体の「西葛西セレモニー江戸川区球場前ホール」、新木場オフィス・倉庫など計3拠点で事業を展開する専門葬儀社である。社内にWebマーケティングの部署を設け、SEO対策、広告運用などに注力し、会館は1つながらWeb経由の受注を軸に1都3県(東京、千葉、神奈川、埼玉)をカバーしている。現在、年間約2,500件の葬儀施行のうち8割以上をWeb経由の直接受注が占めるなど、デジタルを軸に成長してきた。

同社の葬儀には、「100人いれば100通りのモノガタリがある」という考え方がある。遺族や故人の背景にあるストーリーを丁寧にくみ取り、その “モノガタリ”をもとに全社で葬儀のテーマを設計し、式を創り上げていく。同社ではこのプロセスを「創式(そうしき)」と呼び、サービスの特徴としている。こうした強みをさらに発展させるべく、SNS運用を本格化させたのは23年。当初は社内にノウハウがなく手探りでのスタートだったが、当時入社3年目で葬祭ディレクターを務めていた古賀氏が手をあげ、運用を担うことになった。古賀氏はもともとSNSへの関心が強く、「こんな見せ方をしたい」というイメージがあったという。

同社では、SEO対策やリスティング広告などのWeb戦術をいますぐ客へのアプローチとして位置づける一方、SNSは潜在層や将来層に向けたブランディング・認知拡大の手段と捉えている。そこで選んだSNSの運用方法が、実際の葬儀を撮影・編集し、ショート動画として発信するというものだ。葬祭業界では前例のないこの挑戦の目的は、“まだ顕在化していない葬儀ニーズ”を発掘することにあった。「大多数の人は、自分は将来こういう葬儀をしたい、という明確なニーズをもっていません。葬儀は頻繁に経験するものではなく、実際に見る機会も少ないためです。だからこそ、リアルな葬儀の映像を通じてはじめてそのニーズに気が付くのではないかと考えました」と古賀氏は話す。

動画の方向性としては、「葬儀に興味がない人でも思わず手を止めて見たくなる」ものを目指した。「“どんな葬儀がしたいのか”のイメージがまだないなかで、葬儀マナーや価格といった葬儀直前の人に向けた実用的な情報を発信しても、素通りされてしまう。まずは、死や葬儀に関心のない人でも共感できる動画で再生回数や登録者数を伸ばし、むすびすで葬儀をしたい、と思ってもらえるような市場を育てる意図がありました」と続ける。

動画のターゲットは、50歳代の女性をペルソナ(顧客像)に想定している。両親の葬儀を現実的に考えはじめる年代であり、葬儀の意思決定に関わるケースも多い層だ。また、女性のほうが花の種類や色、演出など葬儀に対するこだわりが強い傾向があり、「100人いれば100通り」という同社のカスタマイズ性の高い葬儀方針とも親和性が高いと判断した。

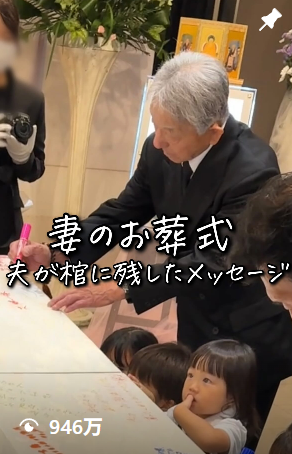

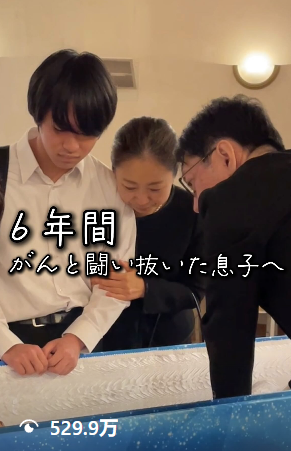

実際に配信されているショート動画

※画像をクリックするとInstagramに移行し、動画が視聴できます

むすびすの詳細は、下記リンクからご確認いただけます。

むすびす公式Webサイト

配信動画は累計150本超

受注経路や単価にも好影響

同社では、月10~15本ペースで配信を続けており、これまでに配信した動画は累計150本以上に及ぶ。同じ1分前後のショート動画を、YouTube、Instagram、TikTokの3媒体に投稿しており、さらにYouTubeでは、遺族の語りやインタビューを交えた10分以上のドキュメンタリー風動画も展開している。

動画で伝えたいテーマは「家族愛」や「生き方」、「感動」。そのテーマのなかで描く関係性は、「夫婦」「祖父母と孫」など多様だ。25年10月現在の各公式SNSアカウントの登録者数と総再生回数は、YouTubeが約7.4万人・1.1億回、Instagramが約5.1万人・2億回、TikTokが約7.2万人・1.9億回。いずれも右肩上がりに成長している。動画にはコメントも多数寄せられる。特に、多くの人から共感が得やすいシチュエーションではその数が急増し、「自分に置き換えて考える人が多いのではないか」と古賀氏。

視聴者層や反響は、プラットフォームごとに特色があり、同社は以下のように運用している。

(1)Instagram

主な視聴層は30歳〜50歳代の女性。ペルソナとおおよそ合致しており、夫婦をテーマにした動画(「旦那様を送る」「奥様を亡くした」など)では特に反響が大きい。実際に、問合せや受注につながるケースもInstagram経由が最も多いという。

(2)TikTok

10歳〜20歳代の若年層が中心。登場人物が若いケース(若くして亡くなった人の葬儀、孫が祖父母を送るなど)では反響が大きい。

(3)YouTube

10歳〜60歳代の幅広い層が視聴し、男女比もほぼ半々。ロング動画やシリーズものを続けて視聴する傾向が強く、ストーリー性のある構成が好評。

同社のSNS運用における効果測定の主な指標は再生回数とフォロワー数。短期的な集客や問合せ数の増加よりも中長期的なブランド形成を重視しているためで、毎月目標フォロワー数を設定し、それに向けて投稿本数と内容を決めている。とはいえ、実際の受注にも確実に効果が表われはじめている。現在、SNS経由での受注は全体の約2割を占めており、その割合は増加傾向にある。また、SNS経由の顧客は価格よりも内容を重視する傾向が強く、動画を見た人が「こういう葬儀がしたい」と具体的に相談してくるケースが多い。

月刊フューネラルビジネス12月号「特集|ツール×コンテンツ SNS導入・運用術」では、むすびすにおける「動画制作の社内体制・フロー」「撮影・編集の工夫、注意点」「インナーブランディングや人材採用への影響」なども詳解している。