執筆:エンディング総研

1.なぜいま「補助金」なのか

葬祭事業者が使える補助金活用ガイド

本記事は、「F’sアーカイブス」シリーズ新刊「葬祭事業者が使える補助金活用ガイド」の試し読みとして公開しています。

資料の全内容は、ダウンロード版にてご覧いただけます。

葬祭業界を取り巻く環境

葬祭業界は少子高齢化、消費者ニーズの多様化、新規参入による価格競争の激化、デジタル化など外部環境が変化するなか、若年層の減少による人材採用難から生じる人材不足、消費者の多様なニーズに応えるサービス提供体制の構築やデジタル化の遅れなど諸課題への対応が求められている。今後も変化する社会環境に柔軟に対応し、持続的な成長を実現していくためには、

①サービスの多様化と付加価値の提供

②デジタル化の推進

③人材育成と確保

④地域密着型の経営

等を進めていくことが不可欠となっている。

政府の中小企業支援策の動向

現在、政府は経済政策として「賃上げと投資が牽引する成長型経済の実現」を掲げ、さまざまな産業支援施策を展開している。そのなかで成長型経済の実現のためには、とりわけ中・小サービス業の生産性向上が重要との認識のもと、「中小企業・小規模事業者の経営変革の後押しと賃上げ環境の整備」に向け、諸施策が展開されている。

特に、人手不足が深刻となっているサービス業の12業種(冠婚葬祭業を含む)については、業種別に「省力化投資促進プラン」が作成され、省力化投資促進のための補助金・助成金や各種支援策が整備されつつある。こうした政府の方針を機と捉えると、葬祭業界にとってはいまこそ補助金・助成金を活用した生産性向上や経営改善・強化に取り組むチャンスといえる。

補助金・助成金の意義

補助金・助成金とは、国や地方自治体が特定の政策を実現するため、事業者が行なう新しい取組みに対して、費用の一部を支援する制度である。事業者からみれば、補助金は事業のさまざまな局面で資金負担や投資リスクを軽減することができる資金といえる。

補助金を資金の調達手段と捉えるならば、負債のような返済や利子負担がない点、資本のような経営関与がない点が優れている。 そして、補助金・助成金は事業者の経営の安定・強化や新たな挑戦、新たな事業展開を実現するための大きな助けとなる。

補助金・助成金の特徴

①原則として、返済不要

補助金・助成金は金融機関から受ける融資と異なり、事業者の収人となり基本的に返済義務はない。

②原則として、後払い

補助金・助成金は、計画した事業を終え支給申請を行なった後に給付される。したがって、補助金・助成金事業の遂行に必要な費用が発生する場合は、先に立て替えておかなければならない。そのため、当面の資金調達方法(自己資金、金融機関借入、その他)についても十分に考えておく必要がある。

③制度ごとに運営事務局が異なる

補助金・助成金は、制度ごとに運営する事務局が異なる。また、申請方法(書面申請か電子申請か)や申請書類の作成方法なども統一されておらず、個別に確認しておく必要がある。

④政策変更により予算配分が大きく変わる

補助金・助成金は国や自治体が特定の政策を実現するものであり、大元の政策が変わると予算配分も大きく変わる可能性がある。

補助金・助成金を活用するメリット

①リスクの低減

基本的に返済の必要がないため、補助金・助成金を活用することによってリスクを低減することができる。

②社会的信用の獲得

補助金の給付を受けるためには、審査を受け補助事業が採択されなければならない。それは国や地方自治体の推進する政策に適した事業活動を行なっていることを意味し、社会的信用を得る基盤となり得る。

③金融機関との関係強化

補助金・助成金の採択・認定を受ける企業の多くは、金融機関としても取引きしたい相手といえる。将来の不測の事態も想定し金融機関とのパイプは太くしておくに越したことはないだろう。

④大きな社会変化への対応

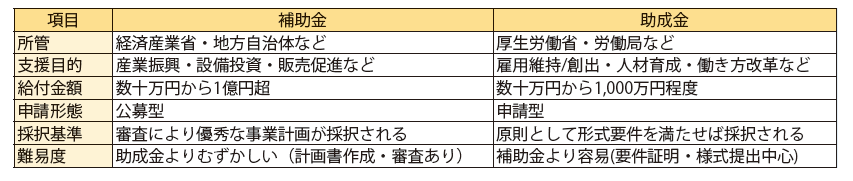

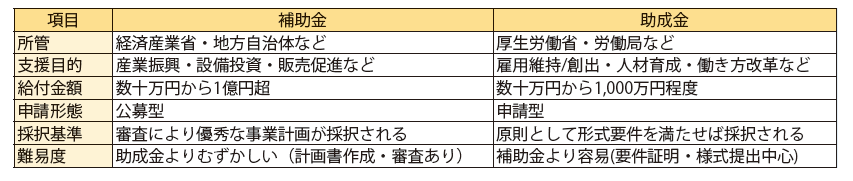

大きな社会変化は、体力のない中小事業者に対して大きな負担を強いることがある。このようなとき、自社の置かれている状況に適した補助金を活用すれば有利に対応することができる。補助金と助成金はともに事業者への支援制度であるが、図表1のようにさまざまな違いがある。

(続きはダウンロード版で)