執筆|JLLリテールマネジメント㈱

施設管理におけるタイプ・規模と組織体制の作り方

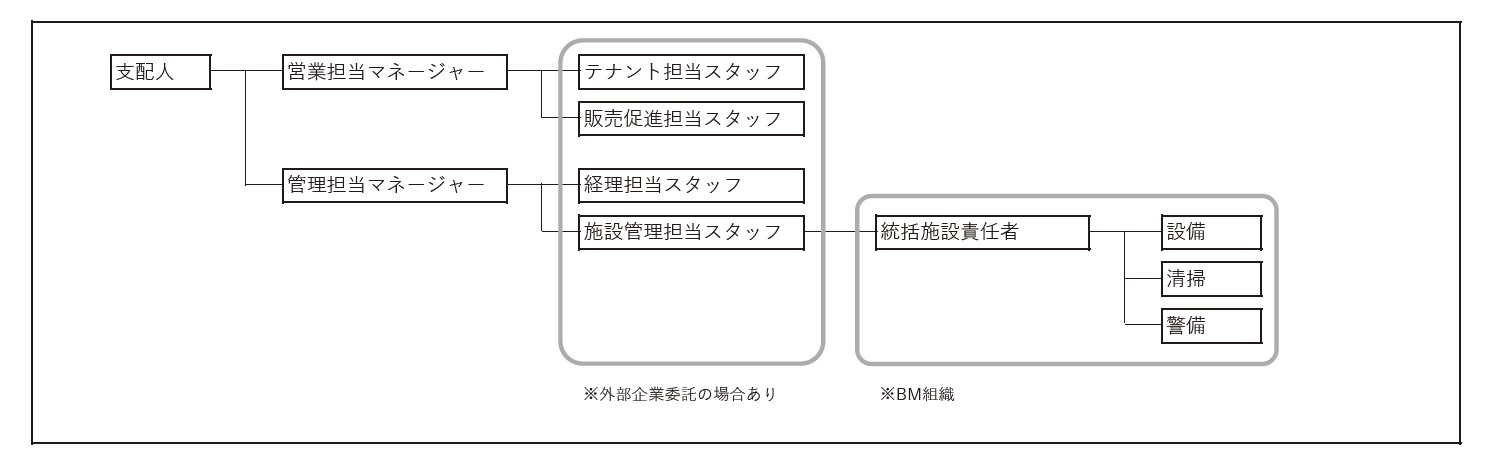

大規模物件の管理体制

各業務項目を実施するための組織体制は、テナント数やMD内容によって大きく異なる。施設規模が大きく、ほぼすべてのPM業務を行う場合は、機能分担による組織体制が考えられるだろう。この組織図は必要な機能分けを基準に示したものであるため、実際にはこれよりスタッフ数が多かったり、営業担当マネージャーがテナント担当スタッフを兼務したり、販売促進担当スタッフがテナント担当スタッフを兼務するなどして、その商業施設に合わせた効率的な人員配置をしなくてはならない。そのため、必ずしも組織図と構成人数とは一致しないことがある。

業務項目は、大きく営業系と管理系に分類されている。営業系の組織はテナントに対する指導・支援のほか、施設全体の販売促進・MD調整・日常的な規約に対するチェックなどを担当し、管理系は経理や施設管理の業務を担当することが想定される。

また、商業施設開業時やリニューアル実施時には業務量が増加し、スタッフを通常より多く確保しなければならない場合があるが、逆に安定的な営業状態である平常時は、業務内容と人員構成を再考して、効率的な人員配置に変更することも検討する必要がある。

効率的な組織体制を考える場合、アウトソーシングという選択肢を思いつく。実際に施設管理業務などは外部企業に委託して、管理担当マネージャーがファシリティ企業の担当責任者と連携することで業務を行うことが一般的である。

経理業務に関しては、売上管理システムや売上金の預かりの有無など選択する管理方法により、人員の構成や人数が大きく変化する。業務をすべてアウトソーシングする場合や、施設の管理事務所内ではなくPM会社の本部で行う場合など、様々なバリエーションが考えられ、状況に応じた選択をすることが望ましい。

大規模物件運営管理組織図(常駐)

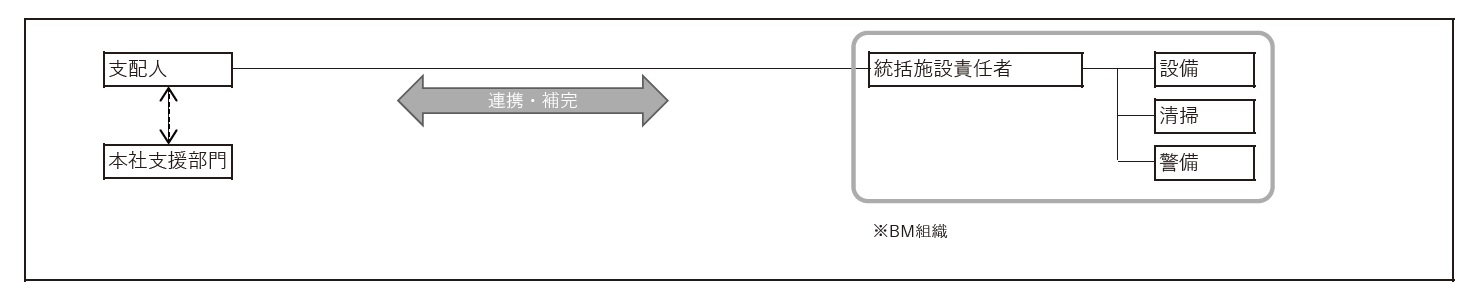

小規模物件の管理体制

●1名常駐パターン

コストの最適化のために、兼務やアウトソーシングによって効率的な組織体制を組まなくてはならないことは前述のとおりだが、ここでは最も要員が少ない体制の事例をあげる。

例えばテナント数が30店舗以下の小規模施設の場合、PM担当者(責任者)1名が常駐してPM業務を行うことも可能である。1名で行う前提としては、まず行うべき業務項目を見極めて取捨選択をすることが大切だ。

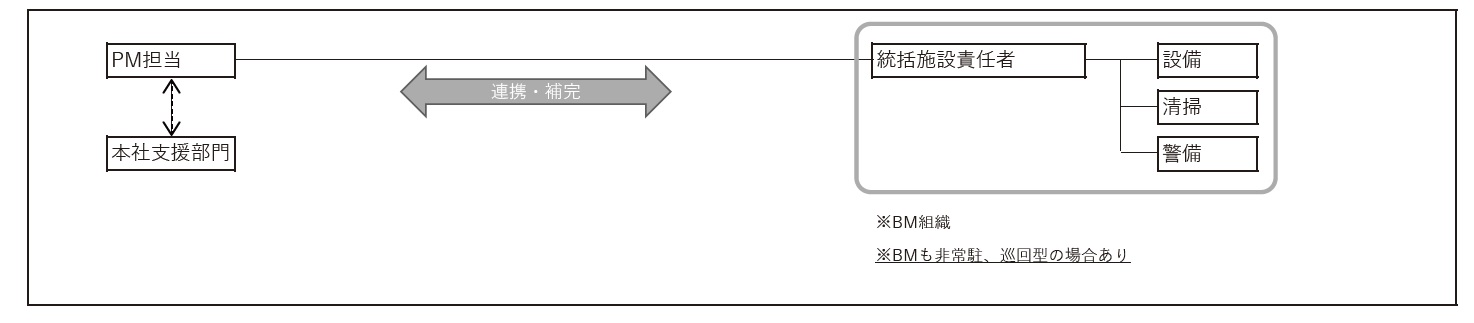

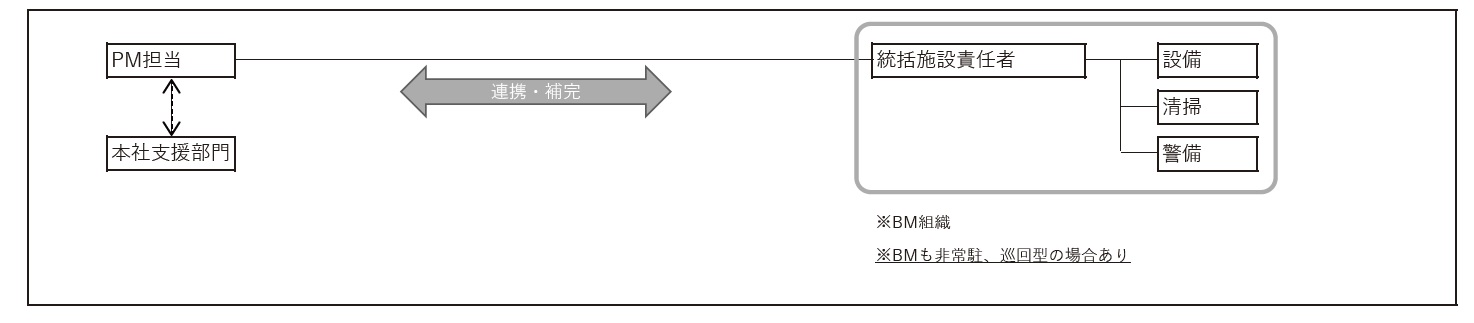

さらに、現地管理事務所以外の本部のフォロー体制や、アウトソーシングといった仕組みづくりをしっかり行わなければならない。また、管理事務所にPM要員が不在になる時間も発生するため、アウトソーシング企業(例えば施設管理会社)との連携体制が非常に重要となる。連携企業 と相互支援・相互補完することで、徹底的にスリム化した体制が可能になるのである。

小規模物件運営管理組織図(常駐)

●巡回管理(非常駐) パターン

さらに店舗数が少ない場合は、巡回によってPM業務を遂行することもできる。これは1か月のうち、例えば1日か2日、PM会社の担当者がその施設を巡回して、複数物件を管理するという最もスリム化した方式である。

この場合、巡回時にしかテナントと接しないために、管理できる業務項目はさらに少なくなる。しかし、業務補完の仕組みづくりを行うことと、最初の段階(入居時)でテナントとの信頼関係を構築することができていれば、営業支援・指導の業務領域まで行うことも不可能ではない。また、巡回管理のバリエーションとしては、例えば3人で4施設の管理をするとか、施設管理をしながら営業的な観点を加味して、レポーティング業務を行うなどといったことも可能だ。組織体制のバリエーションの形は、大規模物件と同様に様々考えられるのである。

小規模物件運営管理組織図(非常駐)

(つづきは本書で)

![[24-25年版]商業ビルの業種別テナント賃料負担力集成](https://www.sogo-unicom.co.jp/cms/wp-content/uploads/2024/09/image007-scaled.jpg)

![[民法・借地借家法改正対応]商業施設・SCのテナント出店契約資料集](https://www.sogo-unicom.co.jp/cms/wp-content/uploads/2023/10/image001-2.jpg)